在上海这座快节奏的都市里,一纸亲子鉴定报告,往往承载着一个家庭最沉重的心事与最关键的抉择。当这份报告拿到手中,除了那个最终的“是”或“否”,报告单上那些冰冷的数字、专业的术语,仿佛构成了一部无人能解的天书。然而,科学不会说谎,这部“天书”的每一个字符,都在冷静地陈述着一个不容置疑的真相。今天,就让我们化身解码者,一同解读这份来自上海专业鉴定机构的报告,读懂它背后的严谨与深意。

第一部分:报告首部——身份的确认与程序的严谨

首先,映入眼帘的是报告编号、委托方信息(如某司法鉴定中心)、以及样本信息。请不要忽略这些看似基础的内容。报告编号是这份文件的唯一身份标识,具备可追溯性,是法律效力的起点。样本信息一栏,会详细列出被检测人(父亲、母亲、孩子)的姓名及样本类型(通常是血痕、口腔拭子或毛发)。在上海正规的鉴定机构,样本的采集、标记、送达全程都遵循严格的链式监管,确保“人-样”对应万无一失。这里的每一个字符,都是程序正义的体现,是结论可靠性的第一道防线。

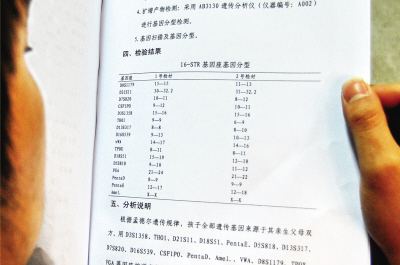

第二部分:核心数据——DNA STR分型的“生命密码”

报告的核心,是一张布满数字的表格——DNA STR分型数据表。这是我们解读的重点。

基因座(Locus):表格的第一列,通常写着如D8S1179、TH01、vWA等名称。这些是人类基因组中一些特定的、具有高度多态性的短串联重复序列(STR)位点。可以将其理解为一条长长的DNA链条上,被科学家们标记出的一个个“观测站”。上海正规机构通常会检测21个甚至更多的基因座,以确保结果的精确度。

等位基因(Allele):紧随其后的是被检测者(孩子、假定父亲、母亲)在每个基因座上的具体数值。这个数值代表该片段重复的次数。例如,在D8S1179这个位点,孩子的数据可能是“13, 15”,假定父亲是“14, 15”,母亲是“13, 16”。

解读的关键在于遗传规律:孩子的两个等位基因,一个必然来自生父,一个必然来自生母。 因此,在每一个基因座上,我们都应能在父母的数据中找到对应的来源。例如上例中,孩子的“13”来自母亲(母亲有13),“15”则可能与父亲有关(父亲有15)。

第三部分:分析说明——亲权指数与累积亲权指数的“概率砝码”

当我们在多个基因座上观察到上述遗传规律后,报告会引入一个关键概念——亲权指数(PI)。它是对每个基因座支持“假定父亲是孩子生父”这一假设的力度量化。PI值越大,支持力度越强。

而将所有基因座的PI值相乘,便得到了累积亲权指数(CPI)。这是一个决定性的数字。根据中华人民共和国司法鉴定规范,累积亲权指数大于10000时,才能下支持生物學父子关系的结论。在上海权威机构的报告中,这个数字往往是一个天文数字,比如数千万甚至上亿,以近乎绝对的确定性支持鉴定结论。

第四部分:鉴定意见——最终的“科学判决”

这是报告的最终结论,通常有两种表述:

支持:在排除同卵多胞胎和近亲干扰的前提下,支持XXX是XXX的生物学父亲。

排除:排除XXX是XXX的生物学父亲。

请注意,即使是“支持”,措辞也极其严谨,它陈述的是一个基于概率的“支持”关系,而非哲学上的“绝对”。而“排除”则是100%的肯定,因为只要在三个及以上的基因座上发现了不符合遗传规律的“矛盾”基因,排除结论即可成立。

结语:字符之外,是信任与责任的重量

当我们逐字解读完这份来自上海实验室的报告,我们会发现,它不仅仅是一张纸。它是由严谨的程序、海量的数据、精密的计算和科学的语言共同铸就的“真相之城”。每一个字符,都是这座城市的基石。

科学确实不会说谎,它用最客观的方式回答了“是否亲生的”问题。然而,生活的问题往往比科学问题更为复杂。在读懂这份报告之后,如何运用这个真相,如何面对它所带来的情感冲击与家庭关系的重塑,则是每一个当事人需要用心书写的下一篇章。请记住,报告本身是冰冷的,但它也可以成为厘清纠葛、重建信任、乃至开启新生的基石。

高精设备

高精设备